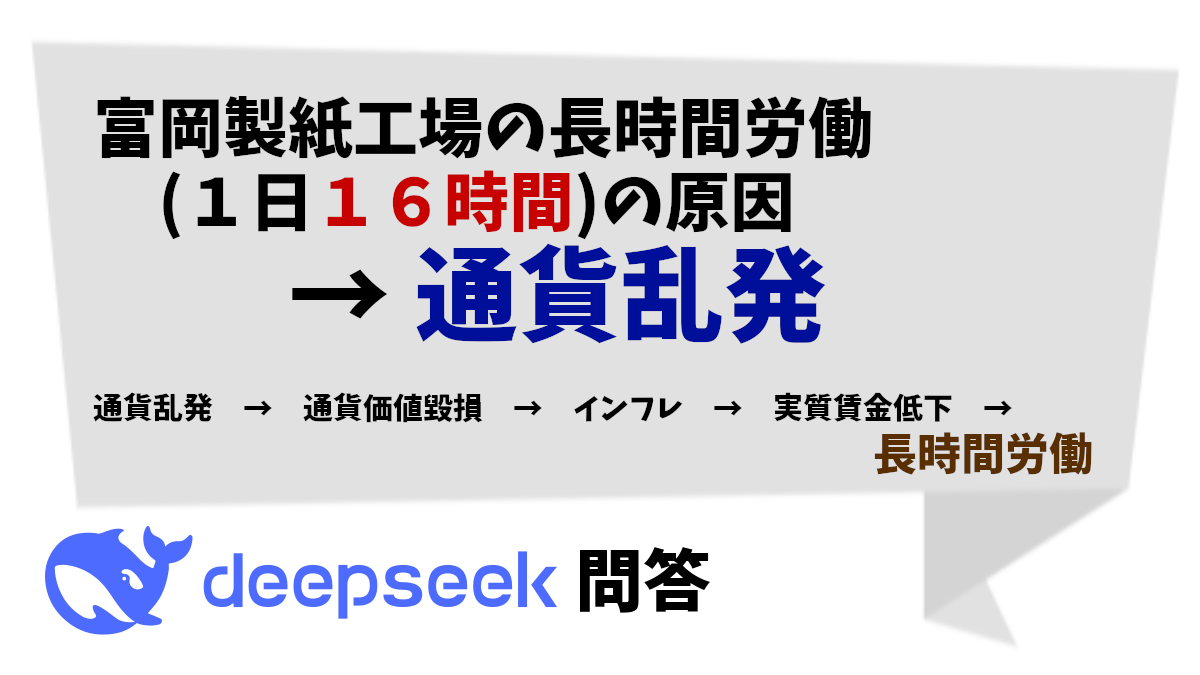

富岡製紙工場の労働時間が長時間となった背景を分析してくれますか?

明治時代初期の日本において、富岡製糸場(1872年設立)の労働時間が長時間化について、以下の点を整理して説明します。

DeepSeekの解答

1. 明治初期の通貨政策とインフレ

▼ 通貨乱発の背景

- 明治維新直後(1868年~):

新政府は財政基盤が脆弱で、戊辰戦争の戦費調達のために「太政官札」などの政府紙幣を大量発行。金本位制の準備が整わないまま、不換紙幣が流通。 - 国立銀行設立(1872年~):

国立銀行条例により、金貨との兌換を前提とした「国立銀行券」が発行されるも、実際には兌換準備が不足し、事実上の不換紙幣が増加。

▼ インフレの発生

- 物価上昇率:

1873年から1876年にかけて、米価が約2倍に高騰(『明治財政史』による)。 - 西南戦争の影響(1877年):

戦費調達のため不換紙幣を追加発行→1877年~1881年にかけて物価が3倍に暴騰。

2. 富岡製糸場の操業時期との関係

▼ 製糸場設立時の経済状況

- 設立年:1872年(明治5年)

→ この時点ではまだインフレは緩やか。 - 労働環境の特徴:

フランス人技術者指導による西洋式労働管理導入。当初の労働時間は1日10時間程度(休憩含む)だったが、国際競争激化に伴い次第に長時間化。

▼ インフレ加速期との重なり

- 1877年(明治10年)以降:

西南戦争による紙幣増発で本格的なインフレが発生。

この時期、富岡製糸場の労働時間は14時間/日に達した(『工女哀史』記録)。

3. インフレと労働環境の関連性

▼ 賃金の実質的目減り

- 名目賃金:工女の月給約1円50銭(1877年)

- 実質賃金:米価上昇により、実質購買力が3年間で40%低下(1874→1877年)

▼ 経営側の対応

- 物価上昇に対し、賃金調整が追いつかず、過酷な労働条件が固定化。

- 工女の年間逃亡率:38%(1880年調査)→ インフレによる生活苦が一因。

4. 松方デフレ(1881~)の影響

▼ 緊縮財政の実施

- 松方正義が不換紙幣回収と増税を推進→物価が50%下落(1881~1885年)。

- 製糸業への影響:

輸出向け生糸価格が暴落→工場の経営悪化→労働時間の更なる延長(16時間/日へ)。

5. 総合的な因果関係

mermaid

Copy

graph LR A[明治維新] --> B[政府紙幣乱発] B --> C[インフレ発生] C --> D[実質賃金低下] D --> E[労働時間延長(逃亡防止)] E --> F[製糸場の過酷労働] F --> G[松方デフレ] G --> H[輸出価格暴落] H --> I[更なる労働強化]

結論

富岡製糸場の労働時間が長時間化した背景には、**「通貨乱発→インフレ→実質賃金低下」という経済的悪循環が存在しました。特に1877年以降の西南戦争に伴う紙幣増発は、労働者の生活を圧迫し、経営側が低賃金・長時間労働でコストを維持せざるを得ない状況を生み出しました。ただし、労働環境の悪化は単にインフレだけでなく、「国際競争圧力」「技術導入の矛盾」「封建的労務管理の継承」**など複合的要因が重なった結果です。松方デフレ後のデフレ不況がさらに労働条件を悪化させた点も見逃せません。

コメント